新经济下的机器人产业:产值有望突破千亿元

中国急切人产业现在究竟身处“红海”还是“蓝海”似乎难以定论。 此次全国两会上公布的十三五规划纲要草案中,机器人被频频提到。

作为战略性新产业,机器人产品亦被看成是中国未来经济增长新动能之一。 过去几年,国家层面的高度重视,一系列政策的不断加码,加之制造业转型升级过程中产生的巨大需求,合力推动on个中国机器人产业站上风口。

数据显示。2014年中国市场工业急切人销量约5.7万台,增长55%,约占全球总销量四分之一、 供需两旺促使企业快马加鞭,资本闻风而动,各地也争先恐后。

不过,爆发式的增长中也有隐患,包括缺乏核心零部件和技术,产品层次不高,市场无序,同质量竞争严重等。21世纪宏观研究院认为,十三五器件,中国急切人产业将面临一轮洗牌。

这一过程也伴随着技术进步,市场秩序构建和政策的更合理引导。 我们还认为,“新经济”语境下,未来机器人产业仍有较大的发展空间。

此外,从投资角度来看,资本更关注两个方面:一是渗透工业机器人产业链核心环节的培育过程;二是寻找服务机器人刚性需求的痛点。 龙头企业+产业集群 中国出现劳动力供给拐点,人口红利逐渐消逝,开始让机器人产业焕发生机。

国际机器人联合会的数据已显示,中国在2012年前后就已经进入机器人需求量高速增长期。 2013年和2014年,中国也连续两年成为全球最大的机器人市场。

21世纪宏观研究院认为,作为制造业大国,中国过去依赖的劳动成本优势减弱,,国际市场环江疲软也加剧困难,内外夹击促使机器人成为突破口。 对于制造业强国和“新经济”更加重视,机器人产业被寄予厚望。

“十三五”规划提出,支持机器人等新兴前沿领域创新和产业化,形成新增长点。 未来很长一段时间,中国机器人产业发展仍然持续旺盛。

2013年出台的《工信部关于推出工业机器人产业发展的指导意见》指出机器人产业朝集群化发展的思路,具体而言,到2020年要培育3-5加具有国际竞争力的龙头企业和8-10加配套产业集群。 就目前来看,东北,京津冀,长三角和珠三角四大板块产业集群初成,其中,东本有装备制造业基础,是国内最早从事工业机器人生产的地区。

京津冀则依托丰富的高校和中科院自动化研究所等资源,承接一大批科技成果转化项目,并在此支撑下发展出特色机器人产业。 长三角是目前国内最大的机器人产业集聚区,立足机器人产业化和师范应用两个环节,珠三角则凭借作为全国最大工业机器人市场的优势,以需引供,通过吸引大量机器人企业落地,带动产业发展迅速。

按照相关规划,到“十三五”末,我国机器人产业集群产值有望突破千亿元。据不完全统计显示,国内现有近40家机器人产业园在建,筹建,并在各地大多大力倾斜包括资金补贴在内的优惠政策,意欲抢滩机器人产业。

值得注意的是,一些机器人园空心化严重,企业寥寥无几,甚至有的最终被迫转型。 国产机器人行业将迎来洗牌? 值得注意的是。

摆在机器人这个未成熟的产业面前,除了机遇也有困难。依照国家有关机器人产业的十三五规划,自主品牌机器人国产化率要达50%以上。

此外,到2020年,我国工业机器人销量将达15万台,保有量达到802万台;到2025年对应的数字要求提升至26万台和180万台。 21世纪宏观研究院认为,仅上述两项目标就给中国机器人产业带来不小压力。

首先,当前机器人行业鱼龙混杂,企业多数是小企业,不少更是带有投机性,企业停留在简单拼凑,复制和山寨的初级阶段,导致高端产业低端化。其次,中国机器人产业的核心零部件和关键技术受制于人,应用系统开发不足也较为落后,导致产品层次不高,难以有效满足需求。

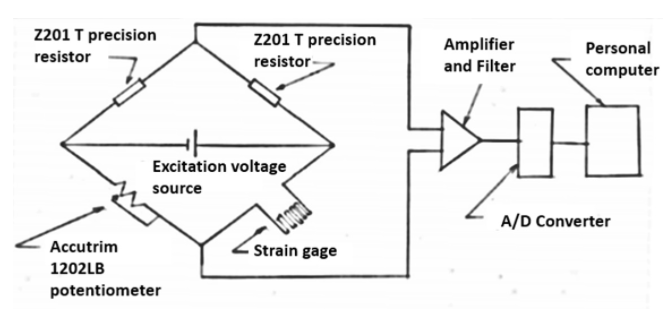

以工业机器人为例,我国工业机器人的核心零部件大部分依赖进口,这些零部件占到整体生产成本70%以上。比如,精密减速器国内高价购买占到生产成本的45%,但在日本仅为25%,进口成本过高导致国产机器人整体缺乏竞争力。

此外,服务机器人的刚性需求痛点难寻。一般认为,服务机器人产业的下一个风口,并且考虑到中外在服务机器人研发生产上的差距不大,中国有望突破。

21世纪宏观研究院分析认为,十三五期间,中国机器人产业将面临一轮洗牌,恐有相当大比例的散,小,弱企业遭到淘汰。事实上,已经有不少声音持类似看法,有的观点甚至预测淘汰企业的比例达到九成。

需要指出的是这将有助于机器人产业的整体培育和发展。 此外,渗透工业机器人产业链核心环节的培育过程,积极寻找或创造出服务机器人刚性需求的痛点,或将是下一步的投资关键。